雪舟の孫

国家横領を企み、時の足利将軍を謀殺し、将軍の山荘、金閣寺に立てこもった松永大膳(だいぜん)は名画家、雪舟(せっしゅう)の孫、雪姫に「金閣寺の天井に龍の絵を描け」と命じます。ところが姫が断ったため、彼は姫を虜にし、さらにその美しさにも魅かれています。

やがて雪姫は自分の父を殺したのが大膳であると知り、父の敵を討とうと斬りつけるのですが、逆に桜の大木にくくりつけられてしまいます。

我が国、水墨画の第一人者

さてこのお芝居で雪姫の祖父とされている雪舟は室町時代に活躍した有名な画僧です。1420年、備中国赤浜(現在の岡山県総社市)の小田氏という武家に生まれた彼は、幼い頃、近くの宝福寺へ入門。10歳で京の相国寺へ移り、「禅」を学ぶとともに絵も修行しました。48歳で明(今の中国)に渡ると、約2年間、水墨画を本格的に学び、帰国後はその技で日本の水墨画を一変させたといいます。

エピソードの方が有名

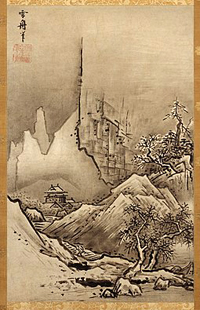

彼の作品は「天橋立図」(国宝)、「秋冬山水図」などが今に伝わっています。しかし雪舟という名から、これらの画が浮かぶ方はまずいらっしゃらないでしょう。50歳以上の方でしたら、むしろ彼のあるエピソードを想い起こされるはずです。そのお話は昔の教科書には必ずと言ってよいほど載っていましたし、絵本にもなっていました。

涙で描いたネズミ

そのお話はといいますと…。 |

|

| 雪舟作『秋冬山水図』 |

| |

後に雪舟となる少年は、前述のように、宝福寺に入ったものの、修行そっちのけで好きな絵ばかり描いていました。それに腹を立てた住職は、ある朝、彼を本堂の柱に縛りつけてしまいます。夕方、住職が覗いてみると、少年の足もとで大きなネズミが動いています。住職は、少年が噛まれては大変と、追い払おうとしましたが、不思議なことにネズミは動きません。それもそのはず、そのネズミは、少年が足の親指を筆代わりに、こぼした涙で床に描いたものだったのです。動いたようにみえたのは、ネズミの姿が実に生き生きととらえられていたからでした。それからは、住職は少年が絵を描くのをとがめなくなりました。

おじいさん譲り

このお話は、江戸時代の初めに狩野永納(かのうえいのう)という画家が書いた「本朝画史(ほんちょうがし)」という本に初めて登場したといいますが、本に載るくらいですから、その頃にはすでに多くの人びとが知っていたことでしょう。名人、巨匠につきものの「幼い頃に奇跡を起こした」というお話のひとつです。

お芝居の雪姫も、祖父雪舟のこの話を思い出し、降り積もった桜の花びらをキャンバスに、つま先で・・・。「つま先鼠」と呼ばれる、このお芝居の大きな見所のひとつです。 |