を合わせて運ぶ時に唄われるようになったものと考えられます。大勢の人足が音頭取りの音頭に合わせて、綱を引っ張り、木を運んでいきます。木遣り音頭は隅々まで聞こえるように、高くて良く通る声で唄われます。この演し物に出てくる木遣り唄はこの元々の使われ方をしています。長野県諏訪大社の由緒あるお祭り「御柱祭(おんばしらさい)」では、「山出し」「里曳き」など山から伐り出したモミの大木を神社へ曳いていく時に「木遣り音頭」が唄われていて、これも元々の意味の「木遣り」と言えます。

「木遣り」はその後、「土搗き・石搗き(基礎の地盤を突き固める)」「棟上げ(棟木を持ち上げて組み立てる)」「舟卸し(新造した舟を進水させる)」「漁猟(獲物や舟を浜辺に曳き上げる)」などその他の力仕事の時にも唄われるようになりました。

祝儀木遣り唄

さて「木遣り」というと、今では「祭礼や儀式の際に唄われるもの」というイメージをお持ちの方も多いかと思います。これはなぜなのでしょうか?

江戸時代になって治安がよくなり、庶民も寺社詣りという口実で、旅ができるようになりました。中でも伊勢神宮へのお詣りは、「伊勢に行きたい、伊勢路が見たい、せめて一生に一度でも♪」と伊勢音頭に唄われているように、大流行しました。そして、お伊勢参りをした人たちによって、伊勢音頭が全国へ広まり、「ヤートコセー」「ヨーイヤナー」など、その囃し言葉が木遣り唄へ取り入れられていき、木遣り唄は祭礼や宴会・儀式の時など、力仕事以外の時にも唄われるようになりました。これを「祝儀木遣り唄」と言います。

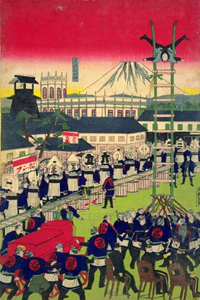

江戸の火消(鳶職)の間で唄われ始めた「江戸木遣り唄」は、この「祝儀木遣り唄」の代表的なもので、出初式(でぞめしき。消防関係者の仕事始めの行事)で梯子乗りを披露する際などに高らかに唄われました。歌舞伎舞踊『お祭り』などに、そうした様子が見られます。 |