運動会も歌合戦も

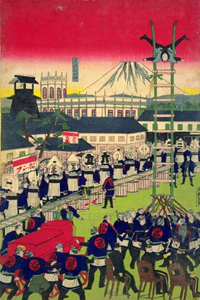

お芝居では笹竜胆(ささりんどう)の紋所がついた源氏の白旗が多くの人の手に渡り、前途危うい源氏一族を象徴します。その白旗に対し、このお芝居で源氏の胤(たね)を根絶やしにしようと躍起になる平家のシンボルは赤旗でした。

紅白に別れて競う姿は、今も、運動会や大晦日の歌合戦に受け継がれていますね。

白は清浄、赤は太陽?

さて「平家物語」などで広く知られるこの“ 源氏の白旗 ”、“ 平家の赤旗 ”の由来にはさまざまな説があります。「白」は神の清らかさを表し、源氏が八幡神を崇拝していたから、「赤」は太陽の色で、平家が、天照大神(あまてらすおおみかみ)を先祖とする天皇家の流れであるとアピールしたかったから、などなど。

白石先生もお手上げ

しかし実は、源平どちらも色の由来ははっきりしません。江戸時代の歴史家・政治家であった新井白石(あらいはくせき)も「本朝軍器考(ほんちょうぐんきこう)」という書物で「源氏の部族がみな白旗というわけではない」、また「平氏の赤旗のいわれが書かれたものを見たことがない」としています。『元禄忠臣蔵』で徳川綱豊卿に講義するほど博識な白石先生でさえ、その確証は得られなかったようです。

|